10月28日から11月6日まで日比谷・有楽町界隈で開催されていた第37回 東京国際映画祭。前回、いろいろなイベントをご紹介しましたが、今回はその中から、こちらの3つの企画をご紹介したいと思います。

リポートその1:ケリング「ウーマン・イン・モーション」

リポートその2:『グラディエーター』スペシャルトークイベント

リポートその3:アルフォンソ・キュアロン監督トーク

それぞれ平日のお昼開催ということで、行きたくても参加できなかった方も多いのではないでしょうか。ボリュームたっぷりでお送りしますので、先に観たいところからJUMPしてご覧ください。それでは、スタートです。

ケリング 「ウーマン・イン・モーション」

東京国際映画祭で開催されるのは、今年で4回目の「ケリング ウーマン・イン・モーション」。映像業界で働く女性たちの環境について考える企画です。

今年のトークの中で、「以前は女性であることで働きにくさを感じる時代もあったけれど、今はむしろ、それを意識しない時代になってきている感じがする」というお話があって、

そういう時代感覚は、それぞれの働く環境でも違ってくると思うのですが、「その感覚、わかるな」と思われる方も、わりと多いのではないでしょうか。私もそのひとりです。

少し前の時代だったら、話題に上がらなかったことをゼロから話し合う空気のある今。

言いたいことがあっても言えない人たちも、きっとまだまだいると思うし、声高に訴えるみたいな感じは、なんか怖いなと、こういう場に抵抗のある人もいるでしょうから、

こうして自然な温度で、登壇した方々が気取りなく、日々の思いをシェアしながら、皆で考えていく場というのは、なかなか大事な機会なのではないか、という気がしています。

1時間を超えるイベントですから、ちょっと長い記事になりますが、皆さんそれぞれの考える機会にしていただけたらと思います。まずは冒頭、是枝裕和監督のご挨拶から。

是枝監督「こうして、この場でご挨拶していますけれど、もともと数年前まではケリングって何?と、まったくわからずにカンヌ映画祭に参加していまして(笑)。

数年前にカンヌのケリング主催のパーティに呼んでいただいて、その年に活躍された女優さんをその場に集まった800人ぐらいで……カンヌのトップの方も勢揃いして、審査員も参加されて、新人監督を応援するような賞もそこで授与されて、本気を感じまして。

そうした取り組みを日本でも行う(=こちらのイベント)とお伺いして、それならばと僕も参加させていただいております。なので、まだ“新人”なんですけれど、日本にかけあって映画の文化を豊かに発展させていくためのかけがえのないパートナーと認識しています。

先程、「映画戦略企画会議」という肩書きをつけてご紹介いただいたのですが、コロナ禍に「action4cinema」という団体を有志の監督たちで作りまして。

どうやったら日本の映画の制作現場が世界基準に少しでも近づくことができるのか、働きやすい環境が整えられるのか、労働時間を短くできるのか、

そんなことに取り組む勉強会のようなものを、この3年重ねたり、映画製作者連盟に働きかけたり、文化庁と勉強会を重ねたり、ということをしてきています。

この後に登壇される磯村隼斗さんも、役者さんたちに集まっていただいて、どういう問題が今、撮影の現場で起きているかを話し合う勉強会に参加していただいている仲間のひとりなので、この後、どんなお話をされるか楽しみなのですが、

そんな取り組みの延長線上で、この春頃に「新しい資本主義実現会議」という会議に呼んでいただいて、映画の現場の問題点を提言する、ということをやりました。

そういった旗振り役のようなことを引き受ける機会が、この数年、増えているのですが、今後の日本映画界から、いいクリエイターをどのように育てていくか、官と民の垣根を越えて話し合っていく、そんな場(映画戦略企画会議)に委員として参加しております。

そこで、まず一番に考えなければいけないのが、子どもたちが映画に触れる豊かな機会をどんなふうに用意できるか、映画教育ということですね。もうひとつが、女性が働きやすい、出産後も戻ってきやすい映画の制作現場にするためには、何を変えたらいいのか。

この2点が「待ったなし」で取り組んでいかなければいけない問題なんじゃないかなと思っております。

僕自身は監督であり、プロデューサーであることも多いので、映画の現場においては一番の責任者ですから、いい映画を作ることはもちろんなのですが、

映画制作に参加してくれたスタッフがちゃんと生活できる、継続して映画制作に関わりながら、きちんと人生設計を考えられる環境作りに責任がある立場なので、そんな責任感から今日、この場にやってまいりました。僕も(今日のゲストの)3人の話を楽しみにお伺いします。

客席の中には「日本の映画界で働いてみたいな」と思っている方がいるかもしれないですが、そんな方たちと一緒に新しい日本映画の未来を作っていければいいなと思っております」

そして、今回の登壇者、今年の東京国際映画祭ナビゲーターの菊地凛子さん、磯村隼斗さん、Netflixのプロデューサーである岡野真紀子さんが登壇しました。ファシリテーターは、映画ジャーナリストの立田敦子さん。

―ウーマン・イン・モーションも東京国際映画祭では今年で4回目。映像業界で働く女性を取り巻く環境がテーマになっています。2017年以降、Me,too運動もあり、映像業界ではハラスメント対策や働き方改革など、様々な改革が行われています。

菊池さん「最近はリスペクト・トレーニングがあったり、セクシャルなシーンはインティマシー・コーディネーターの方が入るとか、そういう意味では少しずつ環境が変わってきているのかなという印象を受けます。

男女関係なく、いろいろな人が平等に働いていく環境が整うには、まだまだ難しい問題があるのかなと思いますし、女性ということで言うと、出産や子育てがあったり、介護の問題もあって、映画業界だけの問題だけでなく、皆さんと会話していく必要があるのかなと思います」

―岡野さんはプロデューサーで、WOWOWでドラマ『なぜ君は絶望と闘えたのか』など数々の話題作を手がけて、2021年からNetflixでエグゼクティブ・プロデューサーとして映画『クレイジークルーズ』やドラマ・シリーズ、最近ではドラマ『さよならのつづき』といった日本初のオリジナル作品を手がけています。

岡野さん「私が映像業界に入ったのは20年前で、この20年間で(女性が働く環境は)大きく変わっていっていると思います。最初は女性であることで難しいなとか、体力的な差があるなという時代から、逆に今度は女性であることに気を遣われる時代があって、そこからまた今、少しずつ変わってきていて、女性であることを意識しなくなってきている時代でもあるかなと思います。

Netflixもインティマシー・コーディネーターだったり、リスペクト・トレーニングだったり、いろいろな試みの中で、女性であることを意識せずに働ける環境が理想だと思うので、そういったことを話し合いながら、ひとつずつ変えてきている部分があります。

もちろん、まだまだ課題はあると思いますし、これからどう変えていくべきか、そういった部分を今日皆さんと話し合えたらなと思います」

―磯村さんは男性で、30代。2017年から起きている女性の改革について、どのようにお考えですか。

磯村さん「僕は俳優としてデビューして10年目になるのですが、デビューしたての頃は現場も男性のスタッフさんが多くて、罵声が飛んでいたり、そういう現場も見てきているんですね。

でも近年、現場に行くと、女性スタッフさんの数が圧倒的に増えたなというのは感じていて、半分以上が女性の時もありますし、そういった状況から、こういう取り組みが、映像業界にも少しずつ浸透していっているのではないかと思っています。

ただ、現場といっても、作品ごとに価値観も違うと思うので、今回、これを機に自分もいろいろ学びたいし、広げていきたい問題でもあるなと感じています」

―「ウーマン・イン・モーション」というと、女性だけのプログラムというイメージがあるかもしれませんが、映像業界で働く女性の環境改善は男性の協力なくしては成し遂げられないことが多いです。磯村さんにご登壇いただいたのは、そういう理由があります。当事者ではないけれど、どうサポートしていけばいいのかというのは?

磯村さん「女性と一緒にどう作品を作っていくのがいいのか、働きやすい環境や、ハラスメントをなくすにはどうしたらいいのか、僕自身もすごく関心があります。まずは男性も一緒に、そういった問題に向き合って、理解していくところからだと思っています。

こういった問題は、あまり下手に気を遣いすぎても、遣われた相手は、それはそれでイヤだろうなと思うので、そういうところの距離感をどうしたらいいのか、距離の詰め方がわからない方も多いと思うんです。そこが見つけられたらいいなと思うんですけど……」

―身近な監督や同世代の俳優さんと、そういう話をする機会はあるんですか?

磯村さん「多いですね。今、32歳なのですが、30歳前後の人たちはそういった問題に関心が強くて、現場でそういう話をすることは多いです。

多分、僕たちは昭和世代の皆さんのやり方も見ているし、今の時代の動きも見ている。その間の世代だと思うので。だからこそ、僕たちは現場のあり方に関心がある気がします」

―菊池さんは国内外の作品に参加されて、さまざまなスタイルの現場を見てこられて、どのような変化を感じていらっしゃいますか?

菊池さん「プロダクション(その作品の現場)によって、例えば、自分たち(俳優)の休み時間はとれているけれど、スタッフさんの休みがちゃんととれているかというと、『寝ずにやっていました』と後から聞いたりすることもあるので、まだまだ働き方はフェアになっていないのかなという気もします。

(海外の)プロダクションによってはパワハラ窓口があったり、そういう取り組みもありますけれど、窓口自体が(その作品を制作している映画)スタジオの窓口だったりするので、なかなか勇気を持って相談に行けない人もいるんじゃないかなと思ったりしていて。

そういう意味では、まだまだ変われるんじゃないか、でも変わるには状況を知らないといけないと思うので、皆でそれを知っていくところから始めていくことかなと。改革していくって、すごく時間がかかることだなと思います」

―今年のカンヌ映画祭の「ウーマン・イン・モーション」に、ケイト・ブランシェットさんと彼女と製作会社を立ち上げているプロデューサーのココ・フランチーニさん、南カリフォルニア大学 准教授のステイシー・L・スミスさんがパネルディスカッションに登壇して、興味深い話をされていました。「現状、男性優位の社会では、マジョリティである男性の協力なくしては、女性やLGBTQ、ノンバイナリーなど業界におけるマイノリティの働く環境の改善や地位向上の改革は進まない。なので、皆さん声を大にして男性に呼びかけましょう」と。プロデューサーという立場の岡野さんは男性との協力関係、どのようにお考えですか?

岡野さん「もちろん女性だけで改革できるものではないですし、男性陣のプロデューサーに意見を求めたり、それはクリエイティブ面、現場のサポートもそうですけれど、お互いの強み弱みをどうサポートしあえるかは重要だと思っています。

私自身も20代の頃、脚本家の倉本聰さんとお仕事した時に記者の方が『いまどきの若い女性とのお仕事、どうですか?』と倉本先生に質問したら、『失礼だな』って先生が怒ったんです。『彼女はプロデューサーという立場で、同じ現場に立つ人として、80代の自分と20代の彼女に何の差もないし、僕はリスペクトを持って仕事をしている』と。

私はその時、すごく勇気をもらったので、逆に自分が今、こういう立場になったら、少しでもサポートしていきたいですし、そういった形で男性とも協力体制を組んでいけたら理想的なのではないかと思います」

―映画業界における女性というと、数字で言われることも多いです。女性監督の数もまだ少ないと。そういう意味で女性を積極的に起用していこうというトライアルは?

岡野さん「弊社はそこを大事にしていて、女性の監督、カメラマン、より多くの機会で起用していこうと。それは積極的にやっています」

―クリエイターの皆さんは、性別は関係ないと思っていると思いますが、それでも女性の数が増える、という数字は大事でしょうか?

岡野さん「そうですね。今、物語にも作品自体にも多様性が重要で、女性のお客様もたくさんいますし、いろいろな世代のお客様がいますし、そういった方にオーセンティックな物語をどう届けられるかといったら、作り手も多用でなければいけないと思うので」

―オーセンティックというのは?

岡野さん「当事者が実感して、共感して、ちゃんと届けられる物語。嘘がないというと、もちろんフィクションではあるのですが、物語にちゃんと真実性、等身大の当事者たちの存在が、観ている方にちゃんと届くというのは意識しているところです」

―岡野さんがプロデューサーをされた『さよならのつづき』は出てくる女性が皆強いです(笑)。なるほどと思ったのは、日本のコンテンツは、強い女性がいると、弱い女性がいる。そこが対比されるような表現が多いんですね。今回は全員が強い。これは、どういう意図だったのでしょう。

岡野さん「これは面白くて、脚本の岡田恵和さんは数々のドラマを書かれてきた大ベテランですが、今回、初めてNetflixで書くという時に、バイブル・ワークショップといって、キャラクターをどう作っていくか、グローバルな感覚を持ったショウ・ランナーの方とディスカッションをやったんです。

その時に『日本の作品は素晴らしいキャラクターが出てくるけれど、なぜか女性たちが控えめで耐えているイメージがある」という一言があったんです。

岡田さん自身も、『もしかしたら無意識にそういうキャラクターを描いていたかもしれない、じゃあ今度は、誰かに寄り添う女性ではなく、自分自身で人生を切り拓いていく、そういったキャラクターを描いて、そういう女性たちが動いたことで物語が動く、それがエピソードになる、というのにトライしてみたい』とおっしゃってくださって。

それで構築していったキャラクターたちなんです。磯村さんもご覧になってくださって。強かったですか(笑)?」

磯村さん「もちろん強かったですけれど、そこがやはり今の時代を切り取っている形だと思いました。『さよならのつづき』だけの話ではなくて、強い女性とのバランスをとって、男性キャラクターをどう描こうかとなってくると、男性がちょっと柔らかいキャラクターになっていくことが最近は多いような気がします」

―それはそれで違うなと思いますか?

磯村さん「いや(笑)、もちろん、どっちも見たいです。強い男性像も見たいし、柔らかな男性も。今の時代の柔らかな男性キャラクターは、それはそれで僕は素敵だと思うのですが、たまに、ちょっと頼りない男の子たちがたくさん出てくると、がんばれよ〜!と応援したくなっちゃいます(笑)」

―菊池さんは、いかがでしょう。作品の中で描かれる女性像について何かありますか?

菊池さん「私の話でいうと、ギレルモ・デル・トロ監督の『パシフィック・リム』という作品が、いわゆるヒーローもののヒロインとしては、恋愛に至らないヒロインとして描かれていて、男女平等にヒーローになっていく話で、当時、新しいと言われたんです。

こういう作品の中で、女性はヒロインとして、男性ヒーローの添え物として描かれることが多かったので、新しいことをやる監督だったのだなと今改めて思います」

―先程、岡野さんのお話で面白いなと思ったのが、大ベテランの岡田さんが新しい挑戦をされていて、素晴らしいなと。今、“Toxic Mascurinity”というのが(世界的に)トピックになっていて、「有害な男性性」ですね。例えば、男性は強くなければいけないとか、人前で泣いてはいけないとか、実は男性側にも、そういった生きづらさがあるのではないかと。

磯村さん「僕が育ってきた環境では、そういう風に言われることはなかったですけれど、自分の友達で、そういう風に育てられたという話は聞くので。たしかに男性社会で女性が弱い立場だったというのは事実ですけれど、視野を広げてみると、そういう視点も出てくると思うので、男性が悪いとか、誰が悪いと責めるより、視野を広く持って、手をつないでいかないと、変わるのは難しい問題なのかなと思います」

―岡野さんはキャラクターを作り上げるうえで、男性のキャラクターを作る時は?

岡野さん「全力で男性スタッフの意見を聞きます。女性が理想とする男性像ではなく、男性も理解できる、共感して感情移入できる男性像を描くには、男性の意見が大事だと思っていて、女性のキャラクターも多分、そうだろうと。だから、キャラクターを作る時はものすごく議論しますし、立場・性別に関係なく、いろいろな意見を聞きます」

―一般に、昔の撮影現場では怒号が飛ぶこともあったと云いますが、現場の変化については?

岡野さん「Netflixではリスペクト・トレーニングをやらせていただいていて、菊池さんも磯村さんも受けてくださっていますが、それも変わってくるきっかけになっているなという気はしています。

この間も雪の日に、それが原因で、現場にお弁当が届くのが遅れて、どうしよう!とパニックになりかけたスタッフに「リスペクト~!」って言ったスタッフがいたんです。その一言で、「ああ、そうだよね、雪だもんね」って。「今の発言、リスペクトがなかったね」って。そういう意識をするというのは、大きな変化だなと思います」

―リスペクト・トレーニングのことで伺いたいのですが、Netflixはアメリカの会社ということで、ハラスメント対策など、制度化が早かったと思います。リスペクト・トレーニングもインティマシー・コーディネーターも業界に先駆けていち早く取り入れられていますが、実際、どんなことをするのでしょうか?

岡野さん「作品に入る時に、立場に関係なく全員に受けていただく講習なんです。それぞれの背景も含め、お互いがプロとしてリスペクトを持って、クリエイティブに集中できる環境を作りましょうというのをモットーに、何がハラスメントになるのか、何に人は傷つくのかを改めて話し合う講習で、まさにリスペクトって何だろうと、とことん皆で考えるんです」

―受けてみて、いかがでしたか?

磯村さん「周りの人からは『こういうの受けたよ』っていう話は聞いていたのですが、実際受けると、ハラスメントの種類も細かくいろいろあるので、そこを知って、意識するところから始めて、お互いリスペクトしましょうというのは、いい取り組みだと思いました。

さっきも岡野さんのお話でありましたけれど、皆さんが共通して講習を受けていると、『リスペクト』という一言で現場が落ち着くというか、そういう共通した意識があることで、現場も変わっていけるような気がします」

―どのぐらいの時間なんですか?

岡野さん「講習自体は1時間、全員でディスカッションしながら、講師の先生のお話を聴きながらやるのですが、受けて終わりではなく、そこで学んだことをどう実行していくかなので、基本的には、ずっとその意識を持ったまま現場に入っていくというものですね」

―現場にリスペクト・トレーナーが帯同するんですか?

岡野さん「そうです、講師の方がいらして、こういうところにハラスメントの可能性があるんですよ、注意していく必要があるんですよというのを聞いたうえで、実際、皆さんの現場ではどうですか?ということを話し合うという感じです」

―菊池さんはいかがでしたか?

菊池さん「自分が見ていた目線だけではなくて、こういうことを言うと、少なからず傷つく人がいるんだなと具体的な内容もあるので、知らなかったところに気づかされるという意味では、クルーの皆さんでシェアして、そのうえで現場に臨めるというのは、お互いを尊重しようねという流れになるひとつだと思うので、そういう意味で大事な取り組みだと感じています」

―菊池さんは海外でも、リスペクト・トレーニングを?

菊池さん「バジェットや規模によって、ある時もあれば、ない時もありました。声を上げることが大事なんでしょうけれど、なかなか声が上げられないという現状も、同時にあるんじゃないかなと思うので、そういう問題を皆で意識して、違和感があったり、ざわついた時にどうしたらいいんだろうっていう具体的な矢印があると、働きやすくなるのかなと思うんですよね。

作品の規模によって、スケジュールが緩やかな現場もあって、土日がお休みだったり、子育てのことを理解してくれる方がたくさんいる現場があったり、ハリウッドだから、日本だからって大きな違いがあるとは思わないんですけれど、働く人数が多くて、いろいろな国々の人がものすごい数で働いているいう点では、違う風景が見られるんです。そういう意味では、また違う流れを見る瞬間はありますけれど」

―磯村さんも最近、海外の撮影を経験されたそうですね。

磯村さん「そうですね。土日はお休みで、圧倒的に休日を大事にする文化があるのは印象的でした。スタッフさんもしっかりお休みがとれて、その日は準備しちゃいけないんです。日本だと、撮休に準備しているスタッフさんもいて、お休みとれなくて大変だなと思うんですけど。

そうすると現場での心の余裕が違うというか、やっぱりすごく居心地のいい現場でした。あとはLGBTQだとか、人種に関して、オープンマインドに捉えている方が多くて、現場のスタッフさんが、どんなバックグラウンドの方も迎え入れて同じチームでやっているのも印象に残りました」

―こういうお話をお聞きになって、岡野さん、いかがですか?

岡野さん「休みって大事だなって思います。Netflixでも全員が働いちゃいけない日を撮影スケジュールに入れるんです。そうすると、そこに家族サービスや健康診断を入れようって。スケジュールが読めないのが、この業界の仕事だったりするので、そこはすごく意識しています」

―女性の働く環境ということで、子育てのことをおっしゃる方が多いですが、託児所のようなことはいかがですか?

岡野さん「子育て中の俳優さんに参加していただいた時には、現場にベビーシッターに来ていただいたり、作品にも寄るのですが、そういうことにもトライしています。別の部屋で、ベビーシッターさんとお子さんが待っているということもやってみたりして」

―そのきっかけは?

岡野さん「いかに復帰しやすい現場にするかも重要だなと思いまして。作品をすごくやりたいと思っても、育児中で難しいという方もたくさんいらっしゃると思うので。そこをサポートしたら、安心して作品に挑んでいただけるなら、クリエイティブに集中する環境を作りたいというのが決断の一歩でした」

―プロデューサーの方が製作費も管理されているわけですが、そこも必要な経費だと判断するわけですよね。

岡野さん「そこはすごく大事にしています。他にも例えば、ケータリングでおいしいお菓子があったりすると、そこでコミュニケーションが生まれるんです。スタッフやキャストが、『今日のコーヒー、おいしいね』って。そういうことが実は大事で、それがクリエイティブに投資することになったりすると思っています」

―もうひとつ、インティマシー・コーディネーターについても伺いたいのですが、具体的にどんなことをするのでしょう。

岡野さん「ラブ・シーンもそうですが、ラブ・シーンに限らず、演じる方が少しでも不安に感じるシーンがあった場合に、監督と俳優さんの間に入って、俳優さんは何に不安を感じていて、ストレスにならないためには、どうすればいいのか、

一方で監督は何を撮りたくて、どういうことを実現したいと思っているのか、お互いの意見を聞いて、ストレスのない現場を作っていくというお仕事で、まずは台本を読んでいただいて、コミュニケーションをとりながら、やらせていただいています」

―どういう作品に入れるのでしょうか?

岡野さん「私は、インティマシー・コーディネーターの方に全部の台本を読んでいただいています。私が不安に思わなくても、俳優さんが思うかもしれないので、そういうところもアドバイスをいただきたいので。

まずは台本を読んでいただいて、『こういうところは、インティマシー・シーンとして考えてもいいんじゃないですか』というアドバイスをいただいて、打ち合わせしたうえで、監督と俳優さんと話していくようにしています」

―キス・シーンやセックス・シーン以外だと、どんなシーンに?

岡野さん「例えば、温泉のシーンで男女それぞれが男湯、女湯に浸かって、ものを考えるというシーンでも、肩を出して、お風呂に入るシーンを撮るということで、『俳優さんがどう思っているか、聞きましょう』というアドバイスをいただいたことがあります」

―俳優部としては、いかがですか?

菊池さん「そういう方がいてくださった方が、やはり、やりやすいです。肌が出るとか、距離が近づくことって、役とはいえ、やるのは自分自身なので、相手を守るためでもあるし、自分を守るためでもあるし、クルーを守るためでもあるというか。

インティマシー・コーディネーターという立場の方が現場におひとりいらして、大丈夫ですか?ってそっと聞いてくれて、デリケートなことをデリケートなこととして捉えてくださる方がいてくださるというのは、すごく気持ちが楽になることだと思います」

磯村さん「僕も同じです。インティマシー・コーディネーターさんがいらっしゃる現場もいらっしゃらない現場もありましたが、いらっしゃらない時に、そういったシーンをやることになった場合も、もちろん『やりますよ!』ってやるのですが、どこかこう……言い方が難しいのですが、ちょっと傷ついている部分もあったりして。

自分でも『大丈夫です』といって、シーンとしては問題なく出来てはいるのですが、現場に裸でいる今の瞬間、傍から見ると、ちょっと不思議な状況かも……と思う時はありましたね。

その後、インティマシー・コーディネーターさんが入ってくださる現場を経験すると、そういった不安がやっぱり減っていくというか。

『このシーンはどのように組み立てていきますか?』『どこまで出せますか?』というのを本当に細かいところまで寄り添ってお話してくださるので、非常に意義を感じました。

僕も女性の方についていただいたのですが、日本だと今は、女性の方しかいらっしゃらないと思うので、これから男性のインティマシー・コーディネーターさんがいてもいいなと思っています。女性どうしで喋れること、男性どうしで喋れること、どちらもあると思うので」

―たしかにインティマシー・コーディネーターの話が出る時は、女性を傷つけてはいけないという文脈で語られることが多いですが、男性俳優も同じですね。最近、海外の事例で、LGBTQ専門のインティマシー・コーディネーターの方が売れっ子だと。ご自身もLBBTQの方なんですね。これから、男性やLGBTQのインティマシー・コーディネーターの方も必要になっていくようにも思います。

岡野さん「そうですね。今、お話を聞いて、会社でも話してみたいなと思いました」

―俳優さんのそういった心の部分は、撮影現場で意外と軽視されてきた部分かと思うんです。今年、日本でも公開された『HOW TO HAVE SEX』という、カンヌ映画祭の「ある視点」部門で受賞した作品があるのですが、タイトルだと過激な感じがしますが、10代の女の子たちが、初めての性をどう体験するかという青春映画なんです。。セックス・シーンがずっとあるわけではないですが、監督は10代の俳優さんに安全に演技してもらうために24時間、インティマシー・コーディネーターだけでなく、カウンセラーもつけたというんです。そこまでやっているのはすばらしいと思いました。

岡野さん「そうですね。その作品が俳優として出演する初めての作品という方もいらっしゃると思うんです。私もこの前、学園ドラマをやった時に『インティマシー・コーディネーターさんがいてくれて、本当に助かった』という方が多かったんです。

キス・シーンが初めてという俳優さんも多かったので。キャリアや世代に合ったサポートというのが、より必要になってくるのかなと思いました」

―他に何か働き方改革として、皆さんが幸せになるための現場作りとしてやっていらっしゃることは?

岡野さん「いくつかあるのですが、『さよならのつづき』は地方ロケに4ヶ月出たままの撮影だったので、スタッフによっては、この作品をすごくやりたいけれど、家族のケアがあるので難しいという人もいたんですね。そこで、助手さんの交代制というのをやってみたんです。

1週間ごとに別の方と交代するやり方をして、『それなら参加できる』という方もいて。システムを作るというより、スタッフの皆さんとアイディアを出し合ってやっていくことの一環だったのですが、それはすごくよかったと思います」

―そういう要望を俳優さんから提案することについては、いかがですか?

磯村さん「僕たちみたいな表に立つ側にいると、一言の重さというか、何気なく言った言葉に、予想以上の影響が出てしまうこともあると思うんです。

だから、現場での一言が、プロデューサーさんとお話する場合でも、監督ともそうですけれど、どこまで言っていいのか、僕はすごく考えてしまいます。

ディスカッションをするのはすごく大事なことだと思うのですが、どんな言葉で届けると誤解なく、いい話し合いができるのか、やっぱり難しいことだなと思います」

菊池さん「おっしゃること、よくわかります。そういう意味で結局、何も言えなかったなということもあるので(笑)。

例えば、雨で撮影スケジュールがずれて、そこに自分の子どもの行事があったとしても、言いにくいから、自分がガマンすればいいのかなと思うフシは俳優って、どこかあるのかなって。

仕事を優先すべきだし、プライベートを優先させるのはワガママなんじゃないかと自意識過剰に考えてしまう瞬間はありますね」

―「何でも言ってください」と言われても、プロデューサーや監督に言いたいことを伝えるのは難しいと思うのですが、そういう声を聞くにはどんなやり方があるのでしょう。

岡野さん「話す場は大事ですよね。リスペクト・トレーニングもそういう場なんです。席もランダムに座るんですね。隣りの初めましての方と話したりして、やっぱり話す習慣を作るのは大事だなと思っています。

例えば、台本の決定稿を渡した後に『このシーン、つまらないよね』と思われたら悲しいので、事前に言い合える場を結構作るようにしています。『何か面白くないと思うところがあったら、今、聞かせてもらいたい』と。

そういった場を作ると、『言いたかったこと、あります』と言ってくれる人もいて、それが想像以上に出てきたりすると、今度は落ち込んだりして(笑)。皆が言えているかはわからないですけれど、場を作るのは大事だなと思っています」

―そういう場だと、言いやすくなりますよね。

磯村さん「そう思います。逆に、そういう場で発言できない方もいると思うので、そこは個別の話し合いが大事なんでしょうけれど、まずは僕たちがちゃんと自分の思っていることを届けていく作業を、受身でなく、ちゃんとやっていかないといけないんだろうなと思います」

―そろそろお時間ですが、どんなことがあったら、女性や若い人たちが働きやすい現場になるのか、最後にお聞かせいただけますか?

磯村さん「男性の立場からすると、女性の働きやすい環境づくりというのは、僕らが理解していくことも大事だと思います。女性も男性もサポートはお互いに必要だと思うので、共存していくという考え方が大事なのかなと。自分も発信できることがあれば、ちゃんと声にしていきたいなと思います」

―冒頭で、是枝監督が、磯村さんが俳優さんたちが集まる勉強会に参加されたと。どんな会なんですか?

磯村さん「自分と近い世代の役者さんが集まって、是枝さん含め、自分たち世代から見た問題点、労働環境の話だったり、何か苦しい経験をしたというのであれば、そういった意見を交換できる場をいただけて。

同じ意志を持った役者さん仲間が周りにいらっしゃるので非常に心強いですし、是枝さんのように、どんどん開拓してくださっている方もいらっしゃるので。

そういった先輩の皆さんがいらっしゃると、僕らより若い世代の皆さんにも『この業界で働きたい』『自分たちも声を挙げていきたい』と思ってもらえるのかな、そういう動きがどんどん広がっていけばいいなと思います」

菊池さん「こういうことを通じて、いろいろなことを分かち合う、知るきっかけをいただくという過程のひとつひとつが大事だなと。知らないと、言葉にできないんですよね。これが問題ということが把握できないので。

的確に言葉を見つけて、伝えていく作業はとても大変だし、時間も勇気も必要だと思うので、こういう場をきっかけに、皆さんが話し合えて、意識していけたらいいのかなと思います」

岡野さん「本当にこういう場も含めて、お互いを知って話していくということが、すごく大事だと思います。私たちの仕事は(撮影の時間も限られるので)目の前のことに手一杯になりがちですが、よりサステイナブルな、それを続けていける視点を持って、5年後、10年後、20年後にこの業界に入る皆さんはどうなんだろうという未来を意識して、サポート体制を考えていくことが重要なのかなと思います」

『グラディエーター 英雄を呼ぶ声』 スペシャルトークイベント

東京国際映画祭で「センターピース作品」として上映された『グラディエーター 英雄を呼ぶ声』。2000年に公開された『グラディエーター』の続編です。

前作は、この作品で注目されることになったラッセル・クロウの魅力といい、エンターテイメント作品として昇華する作品でしたが、今回の続編ほ、その後のローマ帝国が舞台。

私利私欲によって腐敗の進んでいる帝国の様子が、グラディエーターとなっていくルシアスの物語に散りばめられ、登場人物それぞれに抱えるものもあり、複雑な現代の世界を映している感もある今作。

そんなルシアスを演じるポール・メスカル。ルシアスをグラディエーターに導く、謎の男マクリヌスを演じるデンゼル・ワシントン、前作に続いての出演となるコニー・ニールセン、そして皇帝カラカラ役のフレッド・キッシンジャーが、期間中に来日しました。

トークイベントの冒頭。それぞれが挨拶する流れになると、11年ぶりの来日となるデンゼル・ワシントンさん。「ふふふ、デンゼルです」と柔らかな笑みをうかべながら、ちょっと照れくさそうにご挨拶。大御所俳優の人柄に、場ざ和みます。

そしてMCを務めるジョン・カビラさんの質問は、主人公ルシアスを演じたポール・メスカルに。前作の主人公マキシマスは最初から英雄でしたが、今回のルシアスはグラディエーターになるまでに苦難の道を歩みます。それについて聞かれると、

「最初に台本を読んだ時、僕も同じことを感じました。トラディショナルなヒーローというよりは、アンチ・ヒーローに近いような、最初の動機にも復讐の感情がある。それが徐々にヒーローになっていき、彼自身の父からのレガシーを受け継ぐことになる。その両面を演じられる役は、役者冥利に尽きました」

そして、マクリヌス役のデンゼル・ワシントンは、先程も触れた通り、11年ぶりの来日。MCのジョン・カビラさんがそれに言及すると、会場から大きな拍手が。温かなウェルカムに迎えられたデンゼルさん、笑顔で静かに「Me,too(僕もうれしいです)」。

今回の続編に出演を決めた経緯については、「オスカーを受賞している名作の続編であることに加え、脚本もすばらしかったですし、すばらしい監督と組めることも魅力でした」

前作から続くルッシラを演じるコニー・ニールセンは「壮大なセットは今回も魅力ですが、今のテクノロジーだから、監督の頭の中に描いたローマ帝国の世界を映し出せたと思います。

リドリー・スコット監督は、前作から20年が経ったローマ帝国の政治の腐敗、権力層の私利私欲によって帝国が崩壊しつつある状況も、グラディエーターの物語の中にさり気なく描いているんです」

そして、皇帝カラカラ役のフレッド・キッシンジャー。「360度見回しても、本物のローマ帝国がそこにあるという撮影現場でした。本当にリアルな世界を作ってくれて、8~12台のマルチカメラを常に回していて、すべてのスケールに圧倒されました」

そんな中で撮影されたバトル・シーンについてポール・メスカルは、「撮影中の3~4週間、体力を使い果たしてボロボロでした。サイに乗った男性と戦ったり、ヒヒの群れと戦ったり、バトル・シーンもレベルアップしていて、それはコニーさんもおっしゃったように、今だからこそ使えるテクノロジー・ツールのおかげだと思います」

デンゼル・ワシントンは、リドリー・スコット監督と組むのは『アメリカン・ギャングスタ―』以来、2度目。その時との比較を聞かれると、「Easier(今回の方が楽だね)」と会場を沸かせます。

「というのも、僕はコロセウムの客席からバトルを見ている立場だったから、ひらすらがんばっているポールを見ていればよかったから(笑)。リドリーに全幅の信頼を寄せていた撮影で、すべて任せていたので、おかげでキャスト陣は自分の演技に集中することができました」

ローマ皇帝を演じたフレッドは、ロイヤル・シートに座っている気分を問われると、「特別な観覧席は日陰なんです。だから、ポールがじりじりと照りつける太陽のもと、バトル・シーンを撮影しているのを僕は涼しく観賞していました(笑)」

皆の話に笑顔で応えるメスカルさん。メディアの質問タイムになると、「バトル・シーンの撮影では、どうやってアドレナリンをMAXに出していたのでしょう」という質問が。

すると、ポールさんが「すべて、リドリーのおかげです。アクション・シーンの度に、アドレナリンを出させてくれました。すばらしいトレーナーにもついていただきましたし」

すかさず、お隣のデンゼルさんが「まあポールは26歳だもんね」と一言。またも会場から笑いが。ポールさん「夢のようなセットですから、アドレナリンが出ないわけがありませんよね」とトークを締めます。

続いて、会場のお客さんからの質問タイムに。デンゼルさんが指名して、そのサービス精神に場が和みます。前作の熱心なファンの方からコニーさんに質問が。「ルシアスがマキシマスの息子だという設定を予告で知って、本当に驚きました。コニーさんは前作から、そのことをご存知でしたか」。

すると、コニーさん。

「知りませんでした。こんな展開になるとは想像もしていませんでした。ただ、前作の撮影中、私の心の中には、ある秘密があったんです。役作りの一環として、そういう思いを抱えて演じていると、ちょっとしたニュアンスが生まれるんですね。

だから、誰にも話したことはないのですが、ラッセル・クロウ演じるマキシマスに自分の息子を紹介するシーンを撮影していた時に、私の心の中だけで、ルシアスはマキシマスの息子かもしれない、という思いが実はあったんです。

私が演じたルッシラというのは、16歳の時に自分の叔父と結婚させられてしまう。そんなかわいそうな状況ですから、実は結婚前にマキシマスとの恋があって、当然、身分が違いますから、実らない恋なのですが、自分の周りの男性たちによって人生を操られた彼女にとって、そういうことがあったかもしれない、そんな思いを救いにあのシーンを演じていたんです。結果として、今回の映画では、こういうことになりました」

MCのジョンさんから「すばらしい質問をありがとうございました」。すると、会場からも拍手が。盛り上がったところで、トークイベントはお開きに。『グラディエーター 英雄を呼ぶ声』は現在も公開中です。

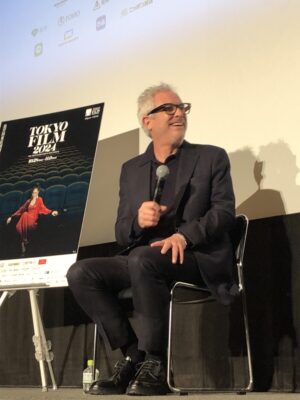

アルフォンソ・キュアロン トークショー

映画祭の会期中に急遽、発表になったのが、Apple TV+『ディスクレーマー 夏の沈黙』の上映(TIFFシリーズという、世界のテレビや配信作品を上映する部門にて)で来日していたアルフォンソ・キュアロン監督のトークショー。

監督がプロデュースした短編シリーズの1作『クリスマスはすぐそこに』の上映&トークの無料上映会が開催されました。

キュアロン監督といえば、サンドラ・ブロック演じる宇宙飛行士がアクシデントで宇宙空間に放り出される奮闘を当時の最新鋭技術で描いた『ゼロ・グラビティ』や、『ハリーポッター』シリーズを大人向けの作品へと大きく方向転換させたシリーズ第三作のなど、世界の映画ファンから信頼を集める監督。

上に挙げた2作品のプロデューサーであるディヴィッド・ハイマンが『ハリーポッター』シリーズで来日した際に取材させていただいたのですが、

その時に3作目のキュアロン監督とのタッグについて伺ったら、「いつも事務所で話し出すと止まらない。映画好きの少年どうしが遊んでいるような感じだよ」と、とてもいい表情で話してくださったのを今でもよく覚えています。

今回、東京国際映画祭のプログラミング・ディレクター市山尚三さんとのトークも、まさに映画好きどうしの楽しさ。その模様、お届けします。

―(市山さん)こちらの『クリスマスはすぐそこに』は、映画祭のラインナップ発表後にキュアロン監督自ら、この作品を上映してもらえないかとご連絡をいただいて、運よく今回の上映回が空いていたので、急遽、映画祭が始まってからの告知になりました。この上映ができたことをうれしく思っております。

キュアロン監督「まずは皆さん、観に来てくださって、ありがとうございます。この作品を急遽、上映してくださった映画祭にも感謝したいです。映画祭の皆さんにご負担がかかっていなければよいのですが」

―負担はかかっていないです。キュアロン監督は、クリスマスについての短編連作のプロデュースをされているそうですが、『クリスマス~』はそのシリーズの1作なのでしょうか。企画成立の経緯を教えてください。

キュアロン監督「世界各地の年末のお祝い事をシリーズで短編映画を作るという企画で、私の組みたい監督を起用しています。『クリスマス~』のデヴィッド・ロウリー監督(『指輪物語』のトールキン原作の『グリーン・ナイト』など)をはじめ、イアン・ソフトリー(『鳩の翼』など)、アリーチェ・ロルヴァケル(『夏をゆく人々』、『幸福なラザロ』など)だとか。

『クリスマス~』に描かれているフクロウの話は、毎年、ロックフェラーセンターに大きなツリーが飾られますが、実際の話から着想を膨らませています。脚本家のジャック・ソーンに第一項を書いてもらって、監督に渡して仕上げてもらいました」

―デヴィッド・ロウリーは『ゴースト・ストーリー』や『グリーン・ナイト』を手がけた素晴らしい監督ですが、アニメ―ション映画を撮ったことがあったのでしょうか。

キュアロン監督「ないです。だから、ロウリー監督にとってもエキサイティングだったと思います。最初はストップ・モーションで、という話もあったのですが、時間的にも技術的にも難しいということで3Dデジタル・アニメになりました。非常に手作り感がありますよね。制作過程で段ボールを足したり、そういう手法がとられています」

―アニメーションにしようと思ったのは、キュアロン監督ですか?

キュアロン監督「話している中で、アニメーションを撮ろうということになったんです。最初は実写で撮ることになっていたのですが、ディズニーに話したら快諾してくれました」

―かなりアーティスティックなアニメーションですが、それはローリー監督の意向ですか?

キュアロン監督「まったくその通りです。ローリー監督が、ぜひこういう手法をとりたいということで。10代の頃、ストップ・モーションで段ボールでセットを組み立てて撮っていたので、それを実現したいという彼の意向でした」

―ジョン・C・ライリーが声の出演です。キャスティングの経緯は?

キュアロン監督「それはデイヴィッド(ローリー)のアイディアです。コーラスで随所に登場するミュージシャンということで、監督がジョン・C・ライリーにアプローチして、彼が楽曲も手がけました」

―ルカ・グァダニーノ監督のクリスマスの短編にも、彼が出演していました。何か関係はあるのでしょうか。

キュアロン監督「きっと彼は短編好きなのでしょう(笑)。監督たちがお気に入りの俳優ですよね」

―ここで、『ディスクレーマー』についても質問したいと思います。ケイト・ブランシェット主演で、ヴェネツィア映画祭でワールド・プレミア上映された作品です。こちらも企画経緯を伺えますか?

キュアロン監督「数年前ですが、原作者が出版前に、私にこの本の構想を聞かせてくれて、頭の中に映画のイメージ画浮かびました。でも、既存の映画には当てはまらないなと。シリーズものなら可能ではないかと。どのような形にするか、様々な巨匠の作品を思い浮かべながら考えました。ファスベンダーの『アレクサンダー広場』、ベルイマン監督の『ファニーとアレクサンドル』、デイヴィッド・リンチ監督の『ツイン・ピークス』、ブルーノ・デュモン監督の『プティ・カンカン』……(ここで市山さんがコメディーで面白い作品と客席に紹介すると、キュアロン監督も、「いいよね、僕も大好きです」と盛り上がる一幕も)こういうフォーマットなら、最適と思いました」

―『ディスクレーマー』、映画祭でも上映されますが、最後まで一気に観られます。

キュアロン監督「……ト、トイレ休憩はありますよね?」

―もちろん、あります(笑)。

キュアロン監督「よかった(笑)。映画祭で上映されて、うれしいです。エマニュエル・ルベツキ、ブリュノ・デルボネル、スクリーンで観ていただけると、優れた撮影監督の技量を楽しんでいただけると思いますが、席数も限られているので、Apple TVでぜひご覧ください」

―細かい伏線がいろいろ楽しめるので、一回スクリーンで楽しんでいただいて、Apple TVでディテールを楽しむと、さらに面白い発見があると思います。

キュアロン監督「コンプリートリー・アグリー!完璧に同意します(笑)」

―今、ロビーで監督と話していて、皆さんと共有したい話が。東京国際で上映された1本の作品をキュアロン監督、ご覧になっていて、すごく面白かったと。アディルハン・イルジャーノフ監督の映画で、『士官候補生』というタイトルで東京国際映画祭では上映されています。

キュアロン監督「フィンランドのミッドナイトサン・フェスティバルでお会いして、その時に監督がこの映画を送ってくれて、観てすぐに返事しました。いやすごいなと。私の友人の映画監督たちと共有していいですか?と、ギレルモ・デル・トロやポーランドのパベウ・パブリコフスキと共有したら、すごいと。より多くの方に観ていただいて、発見してもらいたい作品です」

―カザフスタン映画で、配給がつくか、まだ決まっていないのですが。この会場で、すでにご覧になられた方いますか?(会場から何人か手が挙がる)

キュアロン監督「(それを受けて)非常にレアな作品だと思います。一見、ホラーなようで、明晰に見ていて、成熟した監督で。家父長であるとか、自国に対する懸念、監督の憂いが反映されていて、でも説教くさい感じもなくて」

―キュアロン監督が、その他に注目されている監督はいますか?

キュアロン監督「すばらしい監督、たくさんいますよね。特に若い監督にたくさんいますね。『コンパートメントNo.6』のユホ・クオスマネンとか。巨匠の名作を観るのも大事ですが、次世代の巨匠となっていく人の作品に触れていないと、あっという間に年をとってしまいます。あと、インドのチャイタニヤ・タームハネー監督とかね」

―彼の最近の作品のプロデューサーをされていますね。

キュアロン監督「そうです。前作の『コート』を観て、すばらしい作品でしたから。応援しています」

―『コート』は日本でも公開されています。

キュアロン監督「いいですね。「日本にいるよ」って送ったら、「世界で最高のところだね」って。彼は日本好きなんです」

―こちらの映画祭のマスターズで言いますと、今年、アルトゥール・リップスタインというメキシコの大ベテラン監督の特集をやっているのですが。

キュアロン監督「私の世代にはお手本となる作品を撮った、監督としての成長過程でたくさん作品を観てきた監督です。真摯な映画への姿勢、映像言語、彼特有のスタイルがあります。いつも問うていたのは屈しない人間のあり方。それが記憶に残っています。

非常に若くして監督を始めた人で、ガルシア・マルケスが『百年の孤独』を書く前に『タイム・トゥ・ダイ』を監督されて、私は当時20歳ぐらいで、あなたの作品でこれが一番好きと言ったら、お気に召さなかったようです」

―『タイム~』は権利の関係で上映できませんでしたが、非常に面白い映画です。

キュアロン監督「そうでしたか。機会があるといいですね。ウエスタン映画です」

ー話は変わりますが、日本映画についてはいかがですか?

キュアロン監督「巨匠たちの映画を最近見直しています。趣味としては、70年代の任侠映画が面白いなと。日本の古典、溝口、小津、黒澤だとか、観るたびに学びがある、枯渇することのない泉のような映画なので、息子にも勧めています」

―最近、観た映画では?

キュアロン監督「『万引き家族』とか、是枝監督の新作は観るようにしています。あとは三池崇史監督の数年前の映画で『藁の楯』は、彼の他の映画とちょっと趣が違うような作品でしたね。ある男性が正義を追求するのだけれど、大金持ちが彼の首に大金を賭けたため、犯罪者のみならず一般の人までが彼を追うという、フリッツ・ラングの『M』に似たコンセプトだと思います」

―話が尽きませんが、そろそろ時間のようです。キュアロン監督、新作を撮るご予定は?

キュアロン監督「予定はないのですが、何をしましょうか。私の好きな『となりの山田くん』もいいですね。とにかく『ディスクレーマー』にあまりに長い時間がかかりましたから。一般的な90分以内の作品も撮りたいですね。私は1本に時間をかける方なので」

最後に、キュアロン監督と市山さんが堅い握手。対談に出てきた映画、どれも注目されている監督たちの面白い作品なので、ぜひこの機会にご覧になってみてください。こういう著名な映画人も、会場に足を運んだお客さんも、単なる映画好きとして盛り上がることができるのが映画祭のよさだなと思います。

映画業界の働く環境、そしてハリウッドスターの来日、そしていとも楽しき映画談義。映画祭の華やいだ楽しさの一端を味わっていただけたら幸いです。

(文:多賀谷浩子)